von Robert Hughes

Damals (um 1950) trat auch eine Form des Angelsports in meinen Gesichtskreis, die völlig außerhalb meiner Möglichkeiten lag und die jemals auszuüben ich kaum zu hoffen wagte. Vor 50 Jahren steckte das australische Big-Game-Fischen noch in seinen blutigen Anfängen. Die dafür benötigten Boote und Ausrüstungen waren derart spezialisiert, schwer erhältlich und kostenaufwändig, dass sie für die meisten Australier unerschwinglich blieben.

In den Gewässern Sydneys aber – sowohl im Hafen wie auch draußen im Pazifik – tummelte sich eine Unmenge von Haien, und diese besaßen einen ikonischen Status in der australischen Vorstellungswelt, denn sie waren unsere einzigen großen Fleischfresser, die einzigen Kreaturen, die eine Bedrohung für den Menschen darstellten. Zu Lande gab es wohl auch gefährliche Reptilien und Insekten, doch nichts von all dem, was da wandelte, kreuchte und fleuchte, konnte einen buchstäblich verschlingen – wenn man vom australischen Leistenkrokodil, Crocodylos porosus, dessen Lebensraum Tausende von Meilen entfernt im tropischen Norden lag, einmal absehen wollte.

Im Meer aber verhielt sich das anders. Dort konnte man den großen weißen oder den Tigerhai, den Mako, den grauen Sand- und Hammerhai finden – oder aber sie fanden einen. Da die Einwohnerschaft Sydneys weitgehend amphibisch war und damals wie heute gerne in der Mittagspause zum Schwimmen ging, nahm der Menschenfresser in den Phantasien der Bürger gewaltigen Raum ein. Auch wenn er in der Wirklichkeit nur selten Menschen zerfleischte, so war er als Auslöser unterschwellig vorhandener Ängste doch ständig präsent. Die Strände innerhalb des Hafengebiets waren mit Hainetzen gesichert oder mit eisernem Maschendraht umzäunt; an den Meeresstränden kontrollierten aufmerksame Rettungsschwimmer von hölzernen Wachtürmen aus die Brandung und hielten nach fernen schwarzen, die Wasserfläche durchschneidenden Flossensicheln Ausschau.

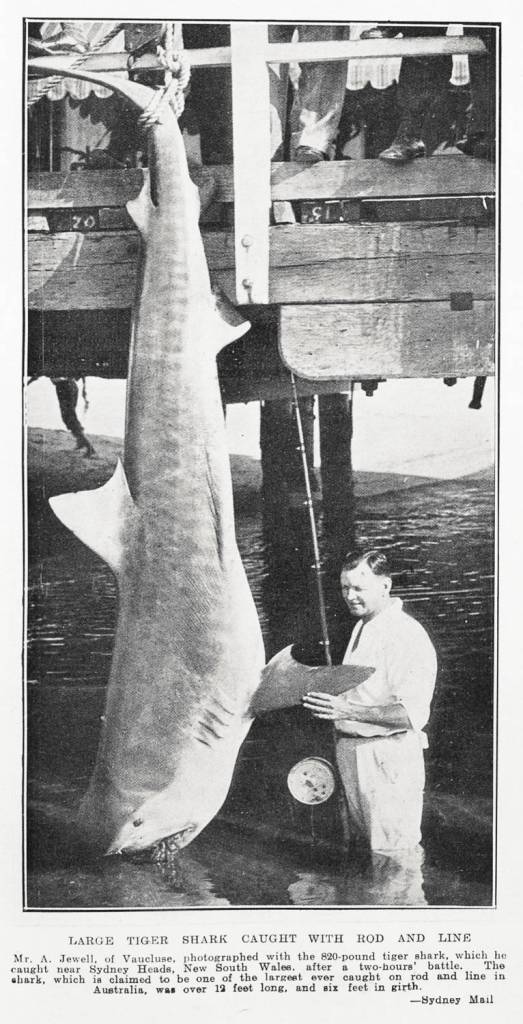

Es gab ein paar wortkarge Helden, die sich auf den Haifang mit dicken Schnüren und Ruderbooten spezialisiert hatten; einer von ihnen, der alle Vorsicht in den Wind schlug, tat dies auf den Felsen von Bondi Beach und brachte über die Jahre Dutzende von ihnen zur Strecke. Aber gewöhnlich wurden nur Leute, die dort wohnten, Zeugen dieser Kämpfe; ich selbst habe nie einen erlebt. Der einzige Ort, an dem man den flossenbewehrten Verbrecher aus der Nähe betrachten konnte, war die Kaianlage bei Watson’s Bay, knapp innerhalb des Meerarms von South Head gelegen, wo der Sydneyer Big-Game-Anglerklub seine Fänge aufknüpfte, um sie auf einer Laufgewichtswaage zu wiegen.

Wenn ein großer Hai von einem Boot hereingeschleppt wurde, so kam dies fast einer öffentlichen Hinrichtung gleich. Kaum hatten die Fischer angelegt, begann die Neuigkeit die Runde zu machen. Das benachbarte Pub und die Fish-and-Chips-Läden leerten sich. Und noch ehe der Hai auch nur zur Hälfte aus dem Wasser war, hatte sich eine große Menschenmenge versammelt, um mitzuerleben, wie der Übeltäter seine letzte Demütigung empfing.

Nicht selten fanden sich zwei- bis dreihundert Leute ein: rotgesichtige sonnenverbrannte Väter,die ins Nachmittagslicht blinzelten, Mutis in geblümten Kleidern, Kindern, die Peter’s Eiscree aus Pappbechern löffelten. Ein Spektakel für die ganze Familie – wie die Galgenstätte Tyburn im London der 1780er-Jahre. Manchmal lebte das Tier noch, und ich war fasziniert von seiner Vitalität. Achthundert Pfund Fisch, verteilt über vier Meter Länge, waren da draußen im Pazifik, eilen vor der Küste, unter wildem Zucken zum Stillstand geschleift worden. Sie hatten ihm ein Gaff in den Leib gerammt, ein Schwanzseil umgebunden. In der Regel hatte man ihm – um ihn ruhig zu stellen – mehrere Male mit einem schweren Gewehr oder einer rostigen Schrotflinte in den Kopf geschossen. Und dann hatten sie ihn Schwanz voran abgeschleppt, wobei das Wasser von hinten durch seine Kiemenspalten spülte – genug Wasser, um jeden Fisch zu ersäufen, sollte man meinen – und sein Blut in verdünntem Strahl das Kielwasser färbte, ein grelles dunkles Karmesin, das auf dem weiten Weg zurück in den Hafen zu einem zartem Rosa verblich. Während man das Seil in die Kette einhakte und die Winde zu klappern begann, spannen die Alten ihr lakonisches Seemannsgarn, mit dem sie die Zwölfjährigen in Furcht und Schrecken versetzten.

Zieh nen ausgewachsenen Hai nie ins Boot, wenn du dirs aussuchen kannst. Meinst vielleicht, er ist hin, aber er isses nicht. Stellt sich nur tot. Beißt dir den Schniepel ab, noch eh du bis drei zählen kannst, Jungchen, und den Popo dazu. Meinem Freund Jake, dem hat ein Mako das Kreuz gebrochen – als er im Cockpit wieder zu sich kam. Drei Monate St. Vincents’s. Mit den Scheißkerlen ist nicht zu spaßen. Lieber schön Abstand halten.

Und das taten wir. Wenn der Hai sich dann aus dem Wasser erhob, erstarrte ich in einem köstlichen Schauer, der, wie ich ein Jahrzehnt später durch Edmund Burke erfahren sollte, der Ursprung des Erhabenen ist. Hässlich wie dei Sünde war er mit seinem zwischen den Kiefern hervortretenden Magen, den die vertikale Schwerkraft herausgedrückt hate, und dennoch schön wie Luzifer in seiner Vollkommenheit – eine gewaltige Fressmaschine.

Oft lebte er noch. Ein letztes krampfhaftes Zucken durchlief seinen Körper, und er schnappte nach dem Kai, wobei hin und wieder ein, zwei seiner Zähne im eisenharten Holz stecken blieben: der Verbrecher, der auf dem Schafott seinen letzten Fluch ausstößt. Nachdem er eine Weile gehangen hatte – sein Gewicht und der Bootsname waren in Kreide auf seiner inzwischen trockenen Flanke zu lesen -, ließ man ihn wieder herunter, schleppte ihn durchs Wasser zum Strand, bis hin zu der Stelle, wo sisch heute Doyle’s Seafood Restaurant befindet, und zerlegte ihn, so wie man einst georgianische Mörder an die Seziermesser der Wundärzte geliefert hatte.

Sein Fleisch wurde vermutlich zu Düngemittel verarbeitet: Kein Mensch in Sydndey hatte Lust, einen alten Hai zu verspeisen, wenn auch die Kleineren unter der euphemischen Bezeichnung flake auf den Fischmärkten feilgeboten wurden. Manchmal schien dem Hai sogar zu dem Zeitpunkt noch nicht klar zu sein, dass er tot war. Einmal sah ich zu, wie man einem großen Mako das Herz herausschnitt: einen glänzenden, eineinhalb Fuß langen rosa Musekllappen. Noch zwanzig Minuten, nachdem es vom Körper getrennt war, zuckte und schlug es im Sand, als versuche es, wieder ins Wasser zu gelangen. So viel zu jenden Comicstrips, in denen Dick Daring einen Hai unter Wasser mit einem einzigen wohlplatzierten Messerstich zu erledigt. Ebenso gut könnte man mit einem Teelöffel auf einen Panzer losgehen.

Zwar konnten derart blutrünstige Anblicke meine Angelbegeisterung nicht mindern, doch hatten sie – wie ich heute feststelle – eine nachhaltige Wirkung auf mich. Sie steigerten die Faszination des Meeres – jener geheimnisvollen, wilden Welt unter der Wasseroberfläche, bevölkert von nur vage vertrauten Kreaturen, deren Existenz der menschlichen so völlig entrückt ist. Die fundamentale Erfahrung des Fischens besteht darin, eine Schnur ins Unbekannte hinabzulassen.

*

KRAUTJUNKER-Kommentar: Diese Leseprobe ist Robert Hughes‘ Werk Es ist so leicht, sich das Leben schwer zu machen, entnommen. Ein wunderbares Buch, welches aktuell nur antiquarisch zu erwerben ist. Ich empfehle, die ISBN hier zu kopieren und passenderweise bei Buchhai nach ihm zu fischen.

Nach den Kapiteln Salzwasser und Süßwasser schreibt Robert Hughes im letzten Kapitel Trübe Wasser:

»Auch Haie will ich keine mehr fangen. In den frühen 1950ern hätten die meisten Australier und auch Amerikaner den Gedanken, dass der Hai etwas anderes als ein Feind sein könnte, für verrückt gehalten. Und dennoch stellte er statistisch gesehen eine weit geringere Gefahr für den Menschen dar als das Überqueren einer Vorortstraße. Die Vorstellung, dass Haifischer zur Sicherheit der Badenden beitrugen, war völliger Humbug, und es gab nicht den geringsten Beweis dafür. Ebenso gut hätte man das Töten von afrikanischen Elefanten und Löwen mit dem Argument verteidigen können, die Ausrottung dieser hinreißenden Vierbeiner mache es sicherer für den Menschen, nach Gutdünken in der Steppe herumzuspazieren. Das tut es womöglich – in geringfügigem Maße. Doch wenn schon! Nachdem Steven Spielberges Weißer Hai, dieser geistlose Aufguss von Moby Dick [KRAUTJUNKER: Hier irrte Goethe!], zum Kassenmagnet avancierte, steigerten sich die Amerikaner in einen anhaltenden Haihorror hinein. Sie waren froh, dass Hollywood ihnen – nach jahrelangen Vorträgen der Naturschützer über die Unantastbarkeit der Natur – ein natürliches Hassobjekt servierte: Carcharodon carcharias, den großen weißen Hai, sechs Meter unersätliche Gier und wild wucherndes Es, die Mutter aller Andersheit. Heere mittelalter Zahnärzte aus New Jersey, denen das Testosteron aus allen Poren quoll, brachen nach Montauk auf, um Boote zu mieten und zu beweisen, was für taffe Burschen sie waren, indem sie einen Hai, irgendeinen, wenn auch vorzugsweise einen großen weißen, zur Strecke brachten.

Charterkapitäne, in erste Linie Frank Mundus, angeblich die Ahab-Gestalt, die das Vorbild für jenen besessenen Haijäger aus Der weiße Hai abgegeben hatte, verdienten sich an diesem umgekehrten Fressrausch ihr Altersruhegeld. Hier gab es kein Catch & Release: Einen Hai, der einen Haken geschluckt hat, kann man nicht zurücksetzen, man muss ihn töten. Und ihn dann – da mit dem Kadaver nichts Besseres anzufangen ist – aufknüpfen und sich mit ihm ablichten lassen, ehe er in der Fischmehlfabrik landet. Als sportliches Spektaktel war dies in etwa so spannend wie das Zutodeprügeln von Hunden in einem Tümpel.

Und die Sache wurde auch nicht erbaulicher, wenn man an die Massenschlächtereien an Haien auf der anderen Seite der Erdkugel dachte – durch südostasiatische Grundleinenfischer beispielsweise, die jede Woche Tausende von Haien fangen, ihnen die Flossen abhacken – die dann für die chinesische Haifischflossensuppe getrocknet werden – und die noch lebenden, hilflosen Rümpfe in den Ozean zurückwerfen. Große Haiarten haben nur wenige Fürsprecher, brauchen aber – auch wenn sie es nicht wissen, jeden, den sie kriegen können. Inzwischen hat die australische Regierung zumindest den großen weißen Hai unter Naturschutz gestellt, gemeinsam mit dem australischen Leistenkrokodil, dem größten und gefährlichsten Reptil der Erde, das 1971 schon fast ausgerottet war. Und das ist auch nur recht und billig, denn keine Moral gestattet es uns, nur die knuddeligen Touristenattraktionen wie den Koala zu schützen. Wildheit, Andersheit und Bedrohung, die sich in lebenden Wesen verkörpern, haben ebenfalls ihre Berechtigung. Es schadet nicht, wenn man sieht – während man auf einem kleinen Aluminiumskiff in einem küstennahen Altwasser Nordaustraliens seine Fliege nach Barramundi (Süßwasserfischen) auswirft – wie ein Salzwasserfisch, känger als das Boot, an einem vorüberschwimmt. So merkt man wieder, wohin man gehört. Und dafür lohnt es sich auch, hin und wieder einen leichtsinnigen Touristen zu opfern.

Tilgen wir alles Zittern und Zagen aus der Natur, so bleibt uns nur noch Disney World.«

*

Robert Hughes

Robert Hughes (* 28. Juli 1938 in Sidney; † 6. August 2012) lebte seit 1970 in den USA als Kunstkritiker für Time Magazine. Er hat zahllose Artikel und 13 Bücher veröffentlicht und dafür diverse Auszeichnungen erhalten, u.a. den Academy Award in Literature.

Bei Blessing erschien 1997 Bilder von Amerika, seine von der Kritik hoch gelobte Geschichte der amerikanischen Kunst.

***

Anmerkungen

Von KRAUTJUNKER gibt es eine Facebook-Gruppe sowie Becher aus Porzellan und Emaille. Kontaktmail für Anfragen siehe Impressum.

Titel: Es ist so leicht, sich das Leben schwer zu machen: Vom Angeln und vom Fliegenfischen

Autor: Robert Hughes

Übersetzung: Maria Mill

Verlag: Karl Blessing Verlag

ISBN: 978-3896671479

*

Buchvorstellung: https://krautjunker.com/2024/10/20/es-ist-so-leicht-sich-das-leben-schwer-zu-machen-vom-angeln-und-vom-fliegenfischen/

Erste Leseprobe: https://krautjunker.com/2024/11/01/ein-ruck-an-einem-ende/

Entdecke mehr von KRAUTJUNKER

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Ein Kommentar Gib deinen ab