von Beate A. Fischer

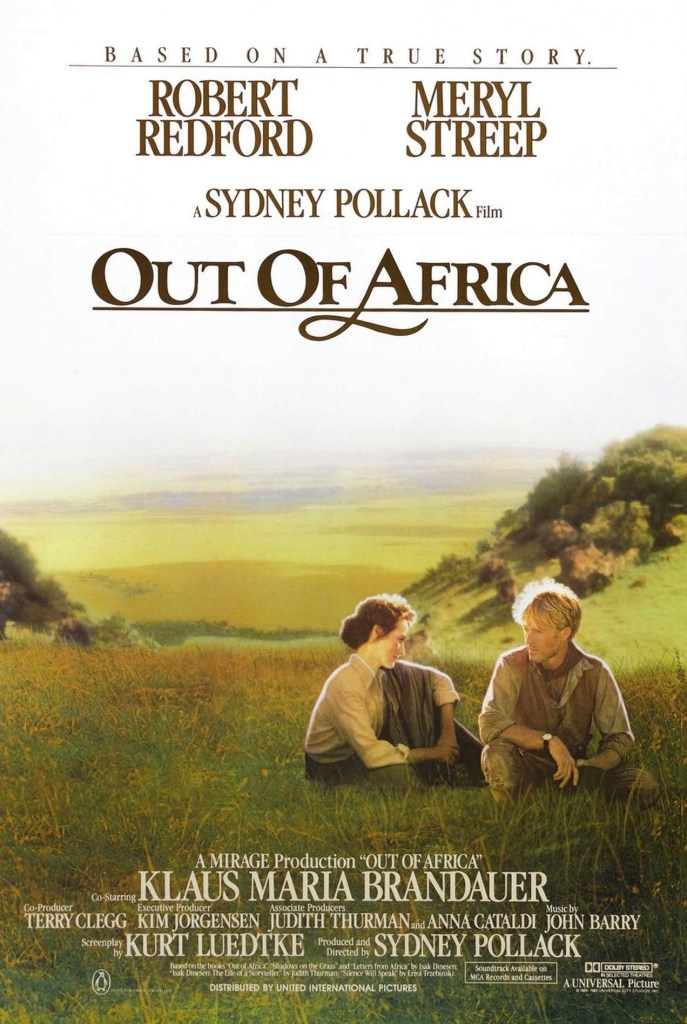

„Sie ist eine frustrierte, hysterische Ehefrau. Klebt an mir, nimmt mir Luft zum Atmen.“ Dies schreibt Denys Finch Hatton an seine Freundin Beryl Markham über Karen Blixen. Ein paar Worte zerstören den Mythos eines der romantischsten Liebesfilme den Hollywood je hervorgebracht hat – Out of Africa. Sydney Pollack inszenierte 1985 nach dem gleichnamigen Buch Karen Blixens Erinnerungen über ihre Zeit in Kenia 1917-1931 mit Meryl Streep und Robert Redford.

Die junge Karen Dinesen langweilte sich im Dänemark der 1910er in mitten ihrer großbürgerlichen Familie fürchterlich und verabscheute deren gesellschaftliches Mittelmaß zutiefst. Sie erhielt eine standesgemäße Bildung, versuchte sich früh im Schreiben von Kurzgeschichten und im Malen und Zeichnen. Ihre Familie war geprägt vom frühen Tod des Vaters und auf die Wahrung der Rolle im gesellschaftlichen Umfeld fixiert. Den Schreibversuchen der jungen Karen galt ihre Aufmerksamkeit nicht.

Sie erheiratete sich mit Bror Blixen sowohl einen Adelstitel als auch den Weg ins Abenteuer. Im Januar 1914 erreicht sie Kenia. Es zog sie nach Kenia um den Konventionen zu entgehen und gleichzeitig erwartete sie dann doch auch dort deren Erfüllung. Zutiefst enttäuscht war sie über den Gatten, der hatte zwar seinen Teil des Deals eingehalten, doch Karen suchte mehr. Er verbrauchte das Geld der Familie Dinesen. Wahrscheinlich verbrauchten sie es gemeinsam, auf der Großwildjagd und in einem ausschweifenden, kolonialen Lebensstil.

Der erste Schicksalschlag für Karen kam bereits 1915, er steckte sie mit Syphilis an, eine Krankheit, die – bei ihm fast symptomlos verlief – Karen jedoch bis an das Ende ihres Lebens begleiten sollte. Bror stand im Ruf besonders den Somali-Frauen nachzustellen. Eine Tatsache, die für die Hollywoodversion wohl weniger gut passte, historisch aber belegt ist. In der Hollywoodversion vögelt Bror sich standesgemäß durch die Kolonialgesellschaft Nairobis.

Hollywood erzählt uns eine Liebesgeschichte zwischen Denys und Karen, die bereits vor Karens Ankunft in Nairobi zu beginnen scheint. Der Zug hält für Finch Hatton, um dessen erjagtes Elfenbein aufzunehmen. Für die Hollywoodromanze zwischen dem „wilden“ Jäger und der „kühlen“ Dänin ein guter Auftakt, die Akteure vorzustellen. Sie erscheint von oben herabblickend, er verschwitzt-verwegen im Wüstenstaub stehend, aber doch so wichtig, dass der Zug für hält. Sofort ist das Interesse geweckt. Zwei Figuren, die zunächst unterschiedlicher kaum sein mögen, sind sich doch viel ähnlicher, als es erst scheint. Abgesehen davon, dass diese Darstellung historisch falsch ist; Karen und Denys treffen das erste Mal im April 1918 bei einem Dinner aufeinander – bei dem er mutmaßlich nicht verstaubt und durchschwitzt sondern in Hemd und Jackett erscheint – spannt die Hollywoodversion sofort ein Handlungstableau auf, auf dem uns bereits in den ersten Filmminuten die Lovestory präsentiert wird.

Denys Finch Hattons Vater, Henry Finch Hatton, niedriger englischer Landadel, weltläufiger Abenteuer machte sein Geld im Handel mit Neuseeland, Australien und Indien. Die Familie lebte im großbürgerlichen Milieu Englands, dessen wohlgeordnete Klassenstrukturen durch den ersten Weltkrieg unumkehrbare Risse bekommen sollten. Denys selbst Eton-Absolvent, Militärflieger, war lebenslang ohne festen Wohnsitz, hin- und hergerissen zwischen dem intellektuellen Anspruch seiner Eliteausbildung und der mangelnden Bereitschaft sich gesellschaftlich einordnen zu lassen. Er reiste regelmäßig nach Europa, um sich dort eingeengt zu fühlen und kehrte nach Afrika zurück, um das geistige Niveau in den Kolonien zu beklagen.

Mit Robert Redford setzt uns Hollywood einen Finch Hatton Darsteller vor, der mit dem gedrungen, glatzköpfigen Original wenig zutun hat. Die Seele schreit beim Betrachten historischer Fotos – das kann nicht Denys Finch Hatton sein, der schöne, edle Held.

Karen beschreibt in ihrem Buch Out of Africa (1937) wie Denys ihr das Jagen beibringt. Eine Darstellung, die nur mit der meisterhaften Komposition des Gesamtkunstwerkes der Karen Blixen in ihrem eigenen Buch zu begründen ist. Es war Bror, der sie zur Jagd brachte. Eine Tatsache die Karen in den Briefen an ihren Bruder Thomas beschrieb. In das Bild, welches Karen von sich und ihrer Beziehung zu Denys 1937 – also ca. 20 Jahre später – zu zeichnen sucht, passt die Jagd als Element der Verbindung zwischen ihr und Denys besser. So wie Redford besser in die Hollywoodromanze passt als ein glatzköpfiger Finch Hatton. Bror war vor Karens endgültiger Abreise aus Kenia mit einer anderen Frau verheiratet und Karen war keine Baroness mehr. Mutmaßlich ein Grund dafür, dass Bror weder in der Hollywoodgeschichte noch in der Buchvorlage besonders gut wegkam.

Die Großwildjagd, die Karen mit beiden Männern eng verband, kommt in Hollywood nur als das Element des Mannes vor. Denys ist der Jäger, der gewandte Schütze und mutige Held der Karen in einer frühen Phase des Filmes vor dem Löwen rettet. In der Hollywoodversion rettet Finch Hatton ein zweites Mal als er, der auf einem Nachschubtransport in der sandigen Einöde verlorenen Karen, den Weg weist. Auch das ist eine Hollywoodinszenierung zur Imagebildung der Figuren. Karen bringt während des Krieges mehrere Versorgungstransporte ohne fremde Hilfe durch – drei Jahre bevor sie Finch Hatton kennenlernt. Interessant ist ein anderer Aspekt; diese Transportzüge sind Karens Kampf um die Anerkennung des Mannes, den sie ohne Liebe geheiratet hat, in dessen emotionale Abhängigkeit sie sich trotz dessen begab. Nur so kann das Festhalten an einer Ehe mit dem Mann gedeutet werden, der sie finanziell und ehelich betrügt.

Karen Blixen konstruiert als zweites zentrales Verbindungselement zwischen Denys und ihr Herkunft und intellektuelles Verständnis. Beide kommen aus Europa, sind in der gleichen gesellschaftlichen Schicht aufgewachsen und beide flohen vor den gleichen gesellschaftlichen Konventionen in die lockeren Verhältnisse des kolonialen Lebens in Ostafrika, ohne sich wirklich vom Mutterland zu lösen. Karen war regelmäßig in Dänemark und verkehrte mit Denys in dessen Familien- und Freundeskreis in England. Denys verbrachte monatelang Zeit mit seinen Eton-Freunden.

Im April 1918 war es Bror, der sie mit Denys bekanntmachte. Sie verkehrten in den gleichen gesellschaftlichen Kreisen. Finch Hatton hatte sein Engagement für ein Bergbauunternehmen mit Afrika-Ambitionen aufgegeben und sich nach Kriegsende vollständig der Jagd gewidmet. Finch Hatton und Bror Blixen waren unter den ersten Berufsjägern, die in Afrika für Geld ausländische Touristen führten. Sie begründeten einen neuen Berufszweig, in einer Zeit als Jagdreisen nach Afrika immer mehr populärer wurden. Neben den gekrönten Häuptern Europas waren es hauptsächlich Industrielle, für die der 1. Weltkrieg gut ausgegangen war, die sich auf das Abenteuer Afrika einließen. Die im Film anklingenden Safaris waren Jagdreisen.

Karen hielt zu ihrem Ehemann, auch als die Ehe lange gescheitert war und ihre Familie die weitere Finanzierung der Farm von der Trennung (1921) und späteren Scheidung (1925) von Bror abhängig machte. Eine Anweisung ihrer familiären Geldgebern, der sich Karen lange widersetzte, obwohl ihr Mann scheinbar emotional nicht das zu geben vermochte, was sie sich erhoffte.

Mit Denys stürzte sich Karen in eine weitere emotionale Abhängigkeit, aus der sich selbst nicht befreien konnte. Sie selbst stellte Denys in Out of Africa und in ihren Briefen an die Familie als den Mann dar, der ihr das Leben erträglich machte. Eine Rolle, die 1912 noch Bror zukam. Die Beziehung mit Denys endete bereits 1929 – zwei Jahre bevor Karen die Farm verkaufen muss und zerbricht über die mangelnde Bereitschaft von Finch Hatton sich an Karen zu binden. Sie steigert sich mehrmals in den Vorstellung hinein von ihm ein Kind zu erwarten, sie drängt ihn in ein finanzielles Engagement auf der Kaffeeplantage und sie versucht seinen Umgang zu kontrollieren. Mit all diesen Versuchen scheitert sie kläglich und zerbricht fast selbst daran. In dem Buch Out of Africa galt er noch als die Liebe ihres Lebens. In Karen Blixens zweiten Afrikabuch Shadows on the Grass (1960) ist er nur noch eine Randfigur in der Reihe ihrer ostafrikanischen Freunde neben Bror Blixen, Berkeley Cole, Lord Delamore und anderen auftauchte.

In Out of Africa steht ihr Verhältnis zur lokalen Bevölkerung, insbesondere zu den Eingeborenen auf ihrer Farm im Vordergrund. Sie sieht sich von Anfang an getrieben von einem Verantwortungsgefühl, die Eingeborenen aus ihrer Rückständigkeit holen zu müssen. Neben der Fürsorge für die Kranken, errichtet sie eine Schule in der „ihre“ Kikuyu Lesen und Schreiben lernen und selbst im absoluten Niedergang als die Bank die Farm übernahm, kämpfte sie für „ihre“ Kikuyu. Ihre Briefe an die Familie und auch das Buch Out of Africa sind voll der Wohltaten für die lokale Bevölkerung. Sie sonnt sich in der Rolle einer frühen Entwicklungshelferin und reproduziert doch nur die eigene Abhängigkeit von ihrer Familie auf andere, die mit dem vermeintlichen Segen in der gleichen persönlichen Starre verhaftet bleiben wie sie selbst. Viel deutlicher wird diese Abhängigkeit, als in Etw wenige Jahre vor ihrem Tod und 30 Jahre nach ihrer Rückkehr immer noch die damaligen Diener zu unterstützen sucht. Insbesondere Farah, ihr Somale-Diener nimmt eine zentrale Rolle in ihren Darstellungen ein. In Shadows on the Grass versteigt sie sich in mystisch-verklärte Vorstellungen des Islams als reiner Religion. Sie kämpft für die Eingeboren, die ihr sagen, „Du darfst nicht gehen“ als der Farmeignerin die Schulden selbst bis zur Nasenspitze standen.

Es ist ihre Familie die im Alter von fast 50 Jahren noch ihr Leben bestimmt, die die Trennung von Bror durchsetzt und über ihre Rückkehr nach Dänemark entscheidet. Es ist nicht der Tod von Finch Hatton, der sie zur Rückkehr nach Europa bewegt, es ist schlicht die Tatsache, dass ihr die Familie den Geldhahn zudreht.

Karen ist die verwöhnte großbürgerliche Frau, die das Geld ihrer Familie auf einem 17 jährigen Selbsterfahrungstrip durchbringt. Eine, die ihre Familie verachtet, ob deren Gewöhnlichkeit, aber ihr mit Halbwahrheiten und Bettelbriefen immer weiteres Geld abpresst, nur um ihr afrikanisches Abenteuer fortsetzen zu können. Sie kehrt 1931 nach Dänemark zurück, die verhasste Mittelmäßigkeit, in das streng geregelte gesellschaftliche Leben der dänischen Oberschicht. Karen wächst in einem Frauenhaushalt auf, der Vater hatte sich aus Verzweiflung über die eigene Unvollkommenheit das Leben genommen als die Tochter gerade mal 8 Jahre alt war. Der Selbstmord des Vaters wird ihr emotionales Schlupfloch aus der Mittelmäßigkeit heraus. Nach dem Verlust der Farm droht sie ihrer Familie mehrmals mit Selbstmord, ohne jemals tatsächlich Hand an sich zu legen. Sie gebraucht das Familientrauma zur emotionalen Erpressung, insbesondere um die Aufmerksamkeit ihres Bruders Thomas.

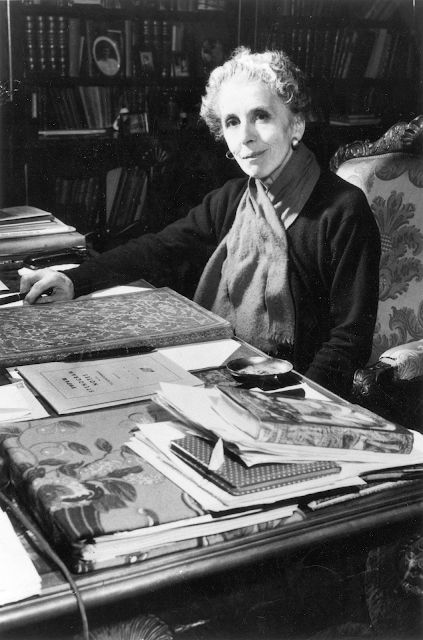

An dem Punkt ihrer persönlichen Geschichte, als das Leben ihre alle Ablenkungen und Status nimmt, wirft die bürgerliche Langweile aus der sie geflohen war, sie auf sich selbst zurück. Sie kann sich aus den emotionalen Abhängigkeiten befreien und zu dem werden, was sie war, eine der gewichtigsten Geschichtenerzählerinnen der Gegenwartsliteratur. Eine Frau, von der Hemingway sagte, sie hätte den Literaturnobelpreis verdient.

In dem brillant orchestrierten Buch Out of Africa inszeniert sie sich Karen Blixen als Liebende, Ehefrau, Farmerin, Jägerin, Beschützerin „ihrer Kikuyu“ und als gleichberechtigtes Mitglied im Gefüge der Kolonialwelt Nairobis. Sie malt ein Bild Afrikas in vollen bunten warmen Farben. Wie in den Geschichten, die sie Finch Hatton im Film erzählt, kommen ihre finanziellen Sorgen nur am Rande als kleiner Engpass vor. Sie spielt die großbürgerliche Rolle, die sie im Elternhaus erlernt hat. Über Geld redet man nicht und die Fassade wird unter allen Umständen aufrechterhalten. Es wird gefeiert, gejagt, Gäste bewirtet und das Leben gefeiert. Es ist ein Buch, das aus einer Lebensniederlage einen Welterfolg macht, das aus der Pleite in den Erfolg und noch viel wichtiger aus einer Reihe von Abhängigkeiten in ein selbstbestimmtes Leben führt. Das kann nur die Glitzerwelt Hollywoods noch besser, die aus einem Glatzkopf den blond-blauäugigen Redford zaubert. Der Welterfolg des Buches konnte nur durch den Welterfolg des Filmes übertroffen werden. Der uns zeigt, noch eine Schaufel Schlagsahne oben drauf, macht noch schöner und noch erfolgreicher.

Und der erste Satz dieses Textes stammt von Sara Wheeler aus ihrer Biografie über Denys Finch Hatton. Sara Wheeler selbst Eton-Absolventin, folgte Denys Finch Hatton auf seinen Wegen und war wahrscheinlich selbst eine neurotische, klammernde Frustrierte. Aber das ist ja vielleicht auch nur eine weitere Geschichte….

*

KRAUTJUNKER-Rezensentin:

Beate A. Fischer, geboren 1973, Jägerin seit 6 Jahren, Hundeführerin – verliebt in einem Vizsla sowie Co- und Stiefmutter eines Fox, schießt leidenschaftlich gern Jagdparcour und Flugwild, außerdem hat sich die afrikanische Sonne in ihr Herz gebrannt. Sie lebt im kühlen Nordfriesland auf einem Resthof, arbeitet als Rechtsanwältin und schreibt manchmal auch mal andere schöne Texte.

***

Anmerkungen

Von KRAUTJUNKER gibt es eine Facebook-Gruppe sowie Becher aus Porzellan und Emaille. Kontaktmail für Anfragen siehe Impressum.

Entdecke mehr von KRAUTJUNKER

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Eine klare Einschätzung und exzellente Forschung. Ja, das Ganze funktioniert besser ‚mit Schlag‘. Ich stimme Ihrer Ansicht von Sara Wheeler zu, einer Biografin, die meiner Meinung nach ein wenig in Finch Hatton verliebt und eifersüchtig auf Karen ist. Ein ausgezeichneter Aufsatz.

LikeGefällt 1 Person

Bei Freunden der „Löwin“ kräuselt sich womöglich Einiges. Was die Dame Wheeler angeht vermittelt diese Rezension einen weitergehenden Eindruck oder Vorbehalt: https://www.theguardian.com/books/2006/apr/08/featuresreviews.guardianreview10

LikeGefällt 1 Person

Ein bemerkenswerter Aufsatz. Bitte im Text noch einmal die Jahreszahl 2015 durch 1915 ersetzen, dann sollte es stimmen.

LikeGefällt 1 Person

Vielen Dank für den freundlichen Kommentar samt Hinweis. Der Beitrag wird voraussichtlich heute oder morgen geprüft und bei Bedarf überarbeitet. Der Blog ist für alle Beteiligten ein unbezahltes Freizeitvergnügen, von daher geht es nicht so schnell, wie bei einer „richtigen“ Redaktion.

LikeLike

Die Jahreszahl ist jetzt korrigiert.

LikeLike

Na ja.. da hat es einige interessante Punkte drin, aber auch einiges Ungenaues. Denys Finch Hatton, „niedriger englischer Landadel“.

Hier ein uszug aus „geni.com“:

„Denys George Finch-Hatton

Birthdate: April 24, 1887

Birthplace: England, UK

Death: May 14, 1931 (44)

Kenya (airplane crash)

Place of Burial: Kajiado, Kenya

Immediate Family:

Son of Henry Stormont Finch-Hatton, 13th Earl of Winchilsea and 8th Earl of Nottingham and Anne Jane Codrington Finch-Hatton

Husband of Private

Ex-partner of Karen Blixen and Beryl Clutterbuck Markham

Brother of Gladys Margaret Finch-Hatton Williams; Guy Montagu George Finch-Hatton, 14th Earl of Winchilsea and 9th Earl of Nottingham and Private “ (Wikipedia)

Ein Earl (br. [ɜ:ɫ], am. [ɜrɫ]) ist ein britischer Adelstitel, der dem deutschen Grafen entspricht. Ein Earl ist Peer von England – das ist nicht „niederer Landadel“.

Finch-Hatton wird als „gedrungen, glatzköpfig“ bezeichnet. Unter „gedrungen versteht man landläufig „nicht sehr gross, aber kräftig, korpulent“. Nun, ich konnte keine historischen Fotos eines gedrungenen D.F-H. finden… Betrachtet man das Foto auf „geni.com“ wirkt er eher schlank – ok,mit Stirnglatze. Bror-Blixen wirkt dann schon eher „gedrungen, mit Glatze“…

LikeLike

Sehr interessanter Beitrag – danke für – ohne Sahne.

Der Minihinweis auf den klassischen kolonialen Rassismus ist lobenswert

wäre ein sehr grosser Hinweis auf das von den Kolonialisten und den Safari-Touristen so heiss geliebte abknallen von Tieren in grossem Stil und just for fun, wäre auch sehr angebracht und ausgesprochen lobenswert. Auch das war und ist ein Teil des Kolonialismus. Man raubt den Einheimischen Menschen die sich immer schon von der Jagd ernährt haben, Grund und Boden und deren Lebensgrundlagen und lässt sie Allem – auch der Würde – beraubt und lässt sie in Reservaten erbärmlich verrecken, oder macht sie zu Sklaven. Das gehört leider immer zusammen in Afrika, in Amerika und anderswo. Vermutlich ist diese Sicht auf das Tiere abschlachten, aber von einer Frau die sich selbst gerne als bewaffnete Jägerin präsentiert, nicht zu erwarten. Tanja / Karen Blixen hat darüber auch niemals eine Zeile verloren.

LikeLike

Die Menschen jeder Zeit denken wie selbstverständlich, dass sie aus der Vergangenheit gelernt haben und über eine kluge Weltanschauung verfügen. Wir sollten nicht zu hochmütig auf unsere Vorfahren blicken, denn es würde uns vermutlich niederschmettern, wie die folgenden Generationen, über uns urteilen werden.

LikeLike

Wie oben angedeutet: Das rezensierte Buch verrät vermutlich weit mehr über die Autorin, als über ihren Gegenstand, also Karen Blixen. Das passiert, wenn jemand die Vergangenheit durch eine Brille betrachtet, deren Gläser in erster Linie geschliffen worden sind durch tagesaktuell gängige Sichtweisen, und das eigene Bedürfnis sich entsprechend auszuweisen. Kann man machen. Hier bieten Charaktere der Vergangenheit ein reiches Betätigungsfeld. Aber das ist dann etwas Anderes als ein wirkliches Sichbeschäftigen mit der Zeit, in welcher die historische Persönlichkeit gewirkt hat. Das Erste wäre zudem die beiden Bücher von Karen Blixen über ihre Jahre in Ostafrika zu lesen, und das vorzugsweise in der Sprache der Erstveröffentlichung.

LikeLike

Klingt ja gut das Opa-Sprüchlein, mehr als ein billiges Sprüchlein ist es aber nicht.

LikeLike

„Jede neue Generation glaubt, die Wahrheit it dem Löffel gefressen zu haben. Die Themen mögen sich von Generation zu Generation unterscheiden. Aber die Gewissheit, bei dem jeweiligen Thema den Stein der Weisen zu besitzen, ist immer gleich stark. Mit zunehmender Lebenserfahrung erkennen viele zum Glück, dass das Blödsinn ist. Einige jedoch halten ihr ganzes Leben an diesem Irrglauben fest. Nicht wenige davon landen in der Politik oder im Journalismus.“

Vince Ebert

LikeLike

Ach herrjeh — Sie haben Ihren geistige Löffel anscheindend schon lange abgegeben und haben sich nun auf die Verbreitung dümmlicher Allerweltssprüchlein verlegt. Hoffentlich werde ich mit meinen 76 Jahren nicht auch mal so debil. Mein Beileid Herr Vince Ebert.

LikeLike