Buchvorstellung von Beate A. Fischer

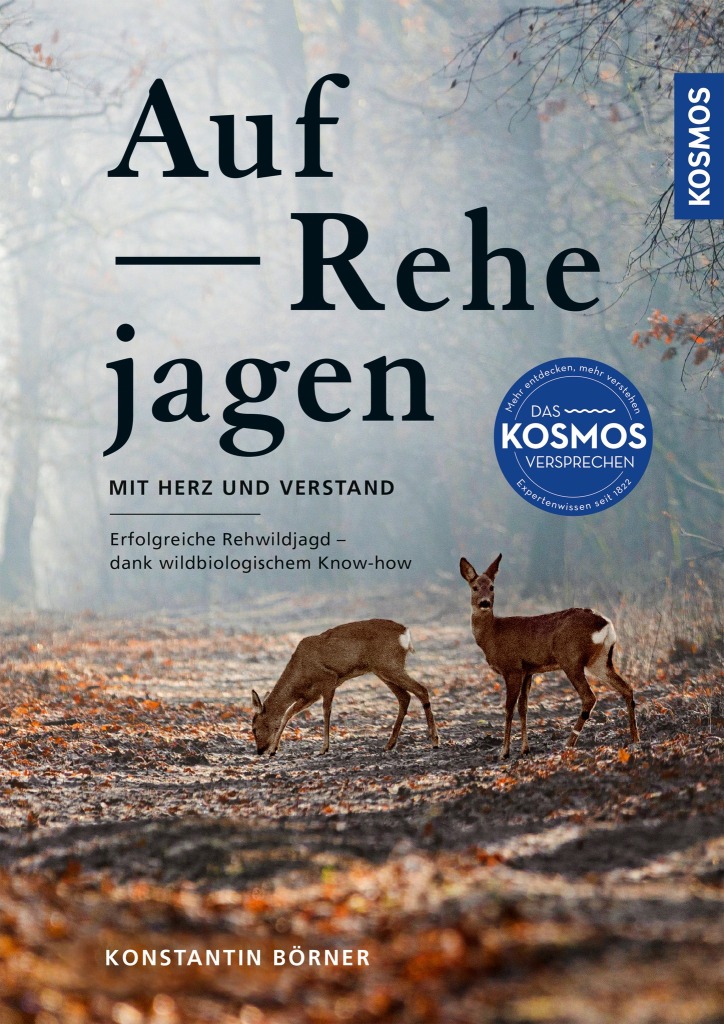

Jagdkompetenz durch wildbiologisches Know-how verspricht das neue Buch des promovierten Wildbiologen Konstantin Börner. Nach dem Buch Fuchsjagd – seinem Promotionsthema ist dies die zweite Veröffentlichung des Autors. Die jagdarme Zeit bietet die Möglichkeit für etwas wildbiologische Fortbildung, so dass ich mich des Werkes annahm. Ich jage sehr gerne auf Rehwild, insbesondere in meiner reinen Feldjagd ist die Pirsch auf Rehwild immer wieder eine Herausforderung. Nun bin ich ein wenig ausdauernder Ansitzer, aber ich liebe die Beobachtung im Revier, eine wesentliche Voraussetzung für die erfolgreiche Pirsch.

Das Reh hat es schwer in dieser Zeit, in der es im Forst erbarmungslos bis an die Vernichtungsgrenze gejagt wird und jedes totes Reh ein Beitrag zum Waldumbau ist. Der Autor nimmt sich unserer kleinsten heimischen Schalwildart an und beleuchtet sie zunächst im Reigen der Jahreszeit.

Das Licht des Frühjahrs bringt die Hormone von Ricke und Bock auf Trab. Der Testosteronspiegel der Böcke treibt die Gehörne, die nach Meinung des Autors aufgrund ihrer Zusammensetzung eigentlich Geweihe sind. In wissenschaftlichen Untersuchungen wurden Böcke ein Jahr lang gleichlangen Tagen ausgesetzt und als Ergebnis wurde zweimal im Jahr ein Gehörn geschoben. Der Effekt, dass junge Böcke später fegen als alte, trifft noch Ansicht des Autors nur auf Jährlinge zu. Ab dem zweiten Lebensjahr synchronisiert sich der Zweitraum des Fegens mit den anderen mehrjährigen Böcken. Dies gilt analog auch für das Abwerfen des Gehörns. Anomalien im Gehörn sind – abgesehen von Verletzungen – fast ausschließlich auf Störungen des Hormonhaushaltes zurückgeführt.

Die Ricken sind schon hochtragend und die Kitze werden zu einem Zeitpunkt optimaler Äsung gesetzt. Dieser hat sich im Durchschnitt der letzten 50 Jahre um eine Woche nach vorn verschoben und so kommt das deutsche „Normkitz“ am 20. Mai zur Welt.

Der Frühling ist die Zeit der Revierkämpfe. Die alten Böcke versuchen ihre Damen und ihr Einstandsgebiet gegen die Jünglinge zu verteidigen. Ich hatte bereits am 1. Mai Erfolg auf einen Jungbock, der vom „Platzhirsch“ vertrieben, gerade auf mich zu lief. Die Territorialität des Bockes sichert ihm den Zugang zu einer gesicherten Gruppe von Ricken, auch wenn deren Verteidigung Kraft kostet. Somit kann das zu verteidigende Revier auch nicht endlos ausgedehnt werden. Das markante Schrecken „BÖ, BÖ“ beider Geschlechter, kann auch als Jagdmethode genutzt werden, um die Verteidigungsversuche zu provozieren.

In den ersten 100 Tage seines Lebens ist das Kitz am gefährdetsten. Fuchs, Wolf und Luchs, Mähmaschinen, wildernde Hunde und der Straßenverkehr sind die Hauptfeinde des Kitzes. Interessant liest sich die Einschätzung des Autors zum Einfluss anderer Schalenwildarten auf die Entwicklung der Kitze.

Die Bejagung des Rehwildes sollte sich nach Ansicht des Autors an dessen Beobachtbarkeit und Aktivität orientieren. In den Monaten April und September zeigen die Rehe nach wissenschaftlichen Erkenntnissen die höchste Aktivität, während diese in den Monaten Juni und Juli sowie Januar und Februar am geringsten ist. Im Frühjahr sollte so früh wie möglich mit der Bejagung von Schmalrehen und Jährlingen begonnen werden. Der Autor plädiert für eine besondere Bejagung im Frühjahr.

In den Sommermonaten hingegen braucht das Rehwild Ruhe, um sich um den Nachwuchs zu kümmern. Der hohe Energieanspruch führt jedoch zu erhöhter Aktivität, aufgrund des guten Äsungsangebots sind die Bewegungsradien meist kleiner. In Frühjahr, Sommer und Herbst sind die Rehe eher nachtaktiv und im Winter eher tagaktiv.

Interessant sind auch die Ausführungen des Autors zur Bestandserfassung des Rehwilds. Die Schätzungen der Jäger gehen an der Realität oft vorbei. Neben Zähltreiben, Scheinwerfertaxation und Fängen, bildet wohl die Streckenrückrechnung möglicherweise den sichersten Anhaltspunkt. In der Feldjagd, in der oft keine Rehwildtreiben erfolgen, ist die Streckenrückrechnung jedoch eher ein Indikator der Jagdaktivitäten im Revier. Auch wenn in einigen Bundesländer die Abschusspläne für Rehwild aufgehoben worden, steigt die Strecke weiterhin. Die Zahl der erlegten Rehe hat sich in den letzten 50 Jahren mehr als verdoppelt. Ein gesunder Bestand setzt sich aus je einem Drittel Ricken, Kitzen und Böcken zusammen. In den meisten Revieren überwiegen jedoch die weiblichen Stücke deutlich. Die planvolle Jagd erlegt jung vor alt und weiblich vor männlich – in der Theorie. Eine straffe Jagd erzeugt hohe Reproduktion und gute Wildbret- und Gehörngewichte. Starke, gesunde Ricken setzen öfter Bockkitze, in Revieren mit Überpopulation wird diese oft durch vermehrten Zuwachs an weiblichen Kitzen verstärkt.

Gute Jährlinge werden das Revier verlassen, insbesondere die stark veranlagten Jährlinge werden von den Platzböcken verdrängt. Ein schwächerer Widersacher wird eher geduldet. Hierin liegt ein Argument dafür, auch mal früh im Jahr einen Altbock zu erlegen, um das junge Blut im Revier zu halten. Studien haben ergeben, dass sich Rehwild nicht „züchten“ läßt und ein angepaßter Bestand für die Entwicklung gute Gehörne wichtiger ist, als die Weitergabe „guter“ Gene.

Revierlose Böcke werden eher am Rande des Territoriums geduldet. Jedoch ist der Reproduktionserfolg junger Böcke oft sehr gering, so dass ihre Wanderbereitschaft meist groß ist. Da Ricken nur 48 Stunden empfangsbereit sind, werden sie ihren Einstand verlassen und so sichtbar für die Böcke werden. Durch das Treiben lassen, macht die Ricke sich interessant für die Böcke in der Umgebung. Oft sucht die Ricke „ihren“ Bock eher auf der Wanderschaft, da die Mischerbigkeit einen positiven Effekt auf die Vitalität der Kitze hat. Die Ausführungen zur Taktik in der Blattzeit sind lesenswert. Interessant ist die Feststellung, dass die Nachbrunft – der Bock lagert Spermien ein – im Winter zu ca. 3 % weiteren Kitzen führt. Die Diapause, früher Eiruhe genannt, ist ein Wunder der Natur, welches sich auch in Experimenten durch mehr Lichtzufuhr nicht verschieben ließ.

Der Autor spricht sich für die Bejagung des Rehwildes in Intervallen – ein Drittel im Frühjahr, ein Drittel in der Blattzeit und ein weiteres Drittel bis zum Jahreswechsel aus. Er gibt lesenswerte Tipps zur störungsarmen Bejagung in der Blattzeit und im Herbst. Er spricht sich auch im Herbst für intensive intervallartige Bejagung, insbesondere auch den Abschuss von Dubletten aus, um Störung so gering wie möglich zu halten. Er gibt Tipps für die Nachsuche, sichere Schussabgabe und die vertritt die These, dass kleine Bewegungsjagden effektiver seien als große. Dass die Aktivität von Rehwild im Revier durch gezielte Bejagungs- und Ruhezonen steuern läßt, dürfte bekannt sein.

Interessant sind die Ausführungen über die wildbiologischen Veränderungen im Winter. Neben der bekannten Sprungbildung, schläft das Rehwild im Winter mehr als im Sommer. Im Winter wird die Aktivität reduziert, um die eigenen Ressourcen zu schonen. Abhängig vom Futterangebot und den Schneeverhältnissen, sollte sich die Jagd diesem Umstand anpassen. Im Feldrevier lassen sich die Wintermonate, auch der Januar, zu einer Einzelbejagung des Rehwildes nutzen. Das Nahrungsangebot in einen Feldrevier ist auch im Winter deutlich besser als im Wild so dass meines Erachtens auch im Januar bei Ricken und Kitzen Strecke gemacht werden sollte. Rehwild-Puristen sehen dies anders.

Das Buch endet mit einigen Ausführungen zu Bewertung und Vermeidung von Verbissschäden.

Insgesamt wird hier ein interessantes, lesenswertes Buch vorlegt, dass sowohl für Jungjäger als auch erfahrene Jäger neue Erkenntnisse bringt. Wildbiologische Fakten und Studienergebnisse werden mit jagdpraktischen Ratschlägen gemischt, sodass sich solides Werk ergibt. Es endet mit der Bitte dem Wild Respekt entgegen zubringen und Ruhezonen und –zeiten zu gewähren.

Mich persönlich hat das in meiner Strategie der intervallartigen Bejagung, schwerpunktmäßig Anfang Mai, in der Blattzeit sowie im September und im Winter bestärkt, auch wenn ich die Januarjagd im Feldrevier für richtig halte. Im Juni und Juli ist der Bewuchs so hoch, dass ohnehin wenig Anblick möglich ist, hier bietet sich oft eher die Chance auf Jungfüchse. Im November und Dezember ist die Zeit mit Treibjagden ausgefüllt. Im Januar wird die Gefriertruhe für die Schonzeit gefüllt. März und April sind dann absolute Ruhemonate, in denen das Revier sich selbst überlassen wird.

*

Beate A. Fischer

Beate A. Fischer, geboren 1973, Jägerin seit 6 Jahren, Hundeführerin – verliebt in einem Vizsla sowie Co- und Stiefmutter eines Fox, schießt leidenschaftlich gern Jagdparcour und Flugwild, außerdem hat sich die afrikanische Sonne in ihr Herz gebrannt. Sie lebt im kühlen Nordfriesland auf einem Resthof, arbeitet als Rechtsanwältin und schreibt manchmal auch mal andere schöne Texte.

*

Konstantin Börner

Dr. Konstantin Börner ist promovierter Wildbiologe, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Berliner Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung sowie vereidigter Sachverständiger für Jagd und Wildbiologie. Der Pächter eines Reviers in Brandenburg jagt seit seiner Jugend. Er ist durch seine regelmäßigen Veröffentlichungen in Jagdfachzeitschriften und als Mitautor des Kosmos-Buchs Fuchsjagd bekannt.

***

Anmerkungen

Von KRAUTJUNKER gibt es eine Facebook-Gruppe sowie Porzellantassen. Kontaktmail für Anfragen siehe Impressum.

Titel: Auf Rehe jagen mit Herz und Verstand: Erfolgreiche Rehwildjagd dank wildbiologischem Know-How

Autor: Konstantin Börner

Verlag: Kosmos

Verlagslink: https://www.kosmos.de/de/auf-rehe-jagen_1178874_9783440178874

ISBN: 978-3-440-17887-4

Entdecke mehr von KRAUTJUNKER

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.